障害年金をもらうための要件

障害年金は、障害の状態になれば当然にもらえるというものではありません。

障害年金を受けるため現行の条件は、以下のとおりです。

※法律が何度も改正されており、初診日のときの法律で要件を見ることになります。

初診日が平成3年4月1日以前の方、年齢が60歳以上の方には該当しない場合があります。

詳しくはご相談ください。

その障害のもとになった病気やケガで、初めて病院にかかった日のことを初診日といいます。

初診日に加入していた年金制度によって、もらうことのできる年金の種類(障害基礎年金・障害厚生年金・障害共済年金またはもらうことができない)が決まってしまいます。

初診日に65歳以上で当時厚生年金加入中ではなかった方は、障害年金を受給することはできません。

つまり、初診日が「わからない」と障害年金をもらうことが難しいのです。

ただし、先天性であると認められている知的障害は例外で、初診証明の添付は必要ありません。

また、少なくとも20歳前に受診があることが証明できる(初診ではないが、20歳までの受診照明が取れる、それまでに身体障害者手帳を取得している等)という

初診日がいつなのかを確認すること、現在かかっている医療機関と違う場合は、初診日にかかっていた医療機関で初診日についての証明(受診状況等証明書)を記載していただくことが最初の一歩です。

受診状況等証明書の記入様式は、日本年金機構のホームページからダウンロードすることができます。

- 病名の正式な診断を受けていない場合や病名が不明や誤診であっても、症状を感じて初めて受診したその日が初診日になります。

- 健康診断で異常がみつかり、精密検査や療養の指示があった場合は、その日が初診日になります。

医療機関の法律で定められたカルテの保存期限は「5年」です。

医療機関で初診証明を取ることができないときは、次のような参考資料がないかを探してください。

- 1身体障害者手帳(療育手帳・精神保健福祉手帳)

- 2身体障害者手帳等作成時の診断書

- 3交通事故証明書

- 4労災の事故証明書

- 5事業所の健康診断の記録

- 6当時の診察券・投薬袋等

- 7インフォームド・コンセントによる医療情報サマリー

- 8その他

受診状況等証明書が初診の病院で取得できない場合は、「受診状況等証明書が添付できない申立書」を記入し、次にかかった病院で受診状況等証明書を記載していただきます。

受診状況等証明書が添付できない申立書の様式は、日本年金機構のホームページからダウンロードすることができます。

ただし、これを書いた場合は、上記にあるような参考資料や次の病院に残っていた紹介状など、なにか初診日を証明できる資料(医療上の情報等)がなければ、請求しても「初診日が確認できないため不支給」とされてしまうこともあります。窓口で書くように言われて、書いただけでは請求は認められません。

初診日が20歳前で受診状況等証明書が取得できない場合には、複数の第三者の証言を参考資料とすることもできます。

初診日のが確認できたら、それ以前にどの程度年金の保険料を納めているのかで、障害年金が受給できる権利があるかどうかがわかります。

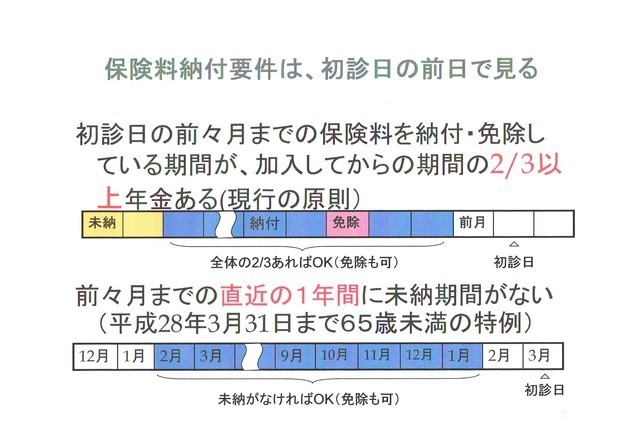

現行の基準では、初診日の属する月の前々月(例 初診日が平成23年4月8日だった場合は、平成22年3月~平成23年2月)までに、加入してからの期間の2/3以上年金保険料を納めている期間があるか、前々月までの直近一年間に未納がない(免除申請して承認されていれば、未納にはなりません)ことが受給の条件です。

初診日以降に、さかのぼって保険料を納付したり、免除申請をしても、未納がなかったとは認められません。

厚生年金加入中の場合は問題ありませんが、国民年金加入中の場合、保険料を納付した日にちはねんきん定期便だけでは確認できません。年金事務所で保険料を納付した日を確認してもらいます。

※初診日が20歳より前であれば、保険料納付要件は関係ありません。

障害認定日とは、障害年金の支給を受けることができる障害の状態にあるかを判断する日のことです。

また、障害の状態にあれば、その日が障害年金の受給権発生日となります。

障害の状態になっていても、障害認定日が来るまで請求ができません。

原則は、初診日から1年6ヶ月を過ぎた日ですが、それまでに治った日(身体の一部を失った日や症状が安定(障害の状態が固定)し、医療上の効果が期待できないと判断された日)があれば、その時点で請求が可能です。

1年6ヶ月の例外としては以下のようなものがあります。

腎臓の障害 | 人工透析を開始した | 3ヶ月を経過した日 |

|---|---|---|

心臓の障害 | ペースメーカー・心臓弁を装着した | その日 |

肢体の障害 | 切断した | その日 |

肢体の障害 | 人工骨頭・人工関節を挿入した | その日 |

肛門の障害 | 人工肛門をつけた | その日 |

泌尿器の障害 | 新膀胱をつけた・尿路変更した | その日 |

言語の障害 | 喉頭を全摘出した | その日 |

肺の障害 | 在宅酸素療法を開始した | その日 |

| 脳血管障害 (脳卒中・脳出血等)の後遺症 | 片麻痺など | 6ヶ月を経過した後で医師が症状固定と認めた日その日 |

また、初診日、障害認定日とも20歳前にある場合は、20歳到達日(誕生日の前日)に、障害基礎年金を受給できる程度の状態にあるかを判断することになります。

障害認定日(原則 初診日から1年6ヶ月目の日)、またはそれ以降65歳になるまでに障害年金の等級に該当する障害の状態になっているということが必要です。

- 初診日が国民年金に加入中、20歳前、加入資格喪失後 (60歳~65歳) の場合は、1・2級

- 初診日が厚生年金、共済年金に加入中の場合は、1~3級

(3級に該当しない程度の場合は障害手当金 (一時金) 制度があります)

障害の種類によって、検査値などの数値ではっきりと等級が決まっているものと、日常生活の不自由さ・労働能力などで総合的に判断されるものがあります。

身体障害者手帳、精神保健福祉手帳、療育手帳の取得や等級とは直接関係はなく、障害年金の等級とは異なる場合もあります。

障害の種類等によって違いがありますが、おおむね以下の基準が目安となります。

- 1級

寝たきりなど、通常一人で日常生活を送ることが不可能な状態 - 2級

屋内では移動できるが、一人では外出はできないなど、日常生活に多くの不自由があり、誰かの手助けがないと一人では生活が非常に困難で、通常の働き方は不可能な状態 - 3級

日常生活はそれほど不自由がないが、軽労働や短時間労働しかできないなど、働くことについての制限がある状態(※初診日が厚生年金の方のみ対象。初診日が国民年金や20歳前の方は、3級に該当しても年金は支給されません)

それぞれの分野別の障害認定基準について

障害等級表 1級

障害の種類 | 障害の状態 |

|---|---|

視覚 | 両眼の視力の合計が0.004以下のもの |

聴覚 | 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの |

肢体 | 両肩・腕がほとんど使えない状態のもの |

肢体 | 両手のすべての指がないもの |

肢体 | 両手のすべての指がほとんど使えない状態のもの |

肢体 | 両足のがほとんど使えない状態のもの |

肢体 | 両足の足首以上がないもの |

体幹 | 体幹(首・胸・腹・腰など)に、座っていることができない程度または立ち上がることができない程度の障害があるもの |

その他 | 上記のほか、身体の機能の障害、または長期にわたる安静を必要とする病状が、上記と同程度以上と認められる状態で、日常生活を送ることができない程度のもの |

精神 | 精神の障害であって、上記と同程度以上と認められる程度のもの |

重複 | 身体の機能の障害もしくは病状または精神の障害が重複する場合で、その状態が上記と同程度以上と認められる程度のもの |

障害等級表 2級

障害の種類 | 障害の程度 |

|---|---|

視覚 | 両眼の視力の合計が0.05以上0.08以下のもの |

聴覚 | 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの |

平衡機能 | 平衡機能にひどい障害があるもの |

口・喉 | そしゃくができない(固形物を噛み砕いて食べることができない)もの |

言語 | 音声または言語機能にひどい障害があるもの |

肢体 | 両手のおや指とひとさし指または中指がないもの |

肢体 | 両手の親指と人差し指または中指がほとんど使えない状態のもの |

肢体 | 片方の肩・腕がほとんど使えない状態のもの |

肢体 | 片方の手の指がすべてないもの |

肢体 | 片方のすべての指がほとんど使えない状態のもの |

肢体 | 両足のすべての指がないもの |

肢体 | 片足がほとんど使えない状態のもの |

肢体 | 片足の足首以上がないもの |

体幹 | 体幹(首・胸・腹・腰など)に歩くことができない程度の障害があるもの |

その他 | 上記のほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が上記と同程度以上と認められる状態で、日常生活を送ることがかなり難しい、または日常生活をかなり制限しなくてはならない程度のもの |

精神 | 精神の障害であって、上記と同程度以上と認められる程度のもの |

重複 | 身体の機能もしくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が上記と同程度以上と認められる程度のもの |

障害等級表 3級(初診日が厚生年金加入中のみ対象になります)

障害の種類 | 障害の状態 |

|---|---|

視覚 | 両眼の視力が0.1以下に低下したもの |

聴覚 | 両耳の聴力が、40センチメートル以上では通常の話声を理解することができない程度に低下したもの |

口・喉 | そしゃく(固形物をかみくだいて飲み込みやすくする)または言語の機能に相当程度の障害があるもの |

体幹 | 脊柱の機能にひどい障害を残すもの |

肢体 | 片方の3大関節(肩・ひじ・手首)のうち、2関節が使えない状態のもの |

肢体 | 片方の3大関節(足の付け根・膝・足首)のうち、2関節が使えない状態のもの |

肢体 | 長管状骨(大腿骨・脛骨など)に偽関節を残し(骨折部の骨癒合プロセスが完全に停止したもの・骨折の後遺症)、運動機能にひどい障害を残すもの |

肢体 | 片手のおや指とひとさし指を失ったもの、またはおや指もしくはひとさし指をあわせ、片手の3本以上の指を失ったもの |

肢体 | おや指とひとさし指をあわせ片手の4本以上の指がほとんど使えない状態になったもの |

肢体 | 片足をリスフラン関節(かかとと指の間にある関節)以上で失ったもの |

肢体 | 両足の指のすべてがほとんど使えない状態になったもの |

その他 | 上記のほか、身体の機能に働くことに非常に制限を受けるか、または労働を非常に制限する必要がある程度の障害があるもの |

精神 | 精神または神経系統に、働くことに非常に制限を受けるか、または労働を非常に制限する必要がある程度の障害があるもの |

傷病が治らないで、身体の機能または精神もしくは神経系統に、働くことに非常に制限を受けるか、または労働を非常に制限する必要がある程度の障害があるものであって、※厚生労働大臣が定めるもの |

※労働大臣が定めるものは次のとおりです

- 結核性疾患であって、次に掲げるもの

- イ.軽度の安静を継続すべきもののうち、化学療法、虚脱療法、直達療法その他適切な療法が見当たらないものまたは特別の治療を必要としないものであって予後が良好であるもの

- ロ.イ以外のものであって、長期にわたり軽度の安静を継続すべきもの

- けい肺であって、二度のレントゲン線所見があり、かつ、心配機能が軽度に減退しているもの

- 結核性疾患及びけい肺以外の傷病

障害手当金(厚生年金・共済年金)

視覚 | 両眼の視力が0.6以下に低下したもの |

|---|---|

視覚 | 一眼の視力が0.1以下に低下したもの |

視覚 | 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの |

視覚 | 両眼による視野が2分の1以上欠けたものまたは両眼の視野が10度以内のもの |

聴覚 | 両耳の調節機能及び輻輳機能にひどい障害を残すもの |

聴覚 | 一耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声による話を理解することができない程度に低下したもの |

口・喉 | そしゃく又は言語の機能に障害を残すもの |

鼻 | 鼻が欠け、その機能にひどい障害を残すもの |

体幹 | 脊柱の機能に障害を残すもの |

肢体 | 片腕の三大関節のうち、一関節にひどい機能障害を残すもの |

肢体 | 片足の三大関節のうち、一関節にひどい機能障害を残すもの |

肢体 | 片足を3cm以上短縮したもの |

肢体 | 長管状骨にひどい転位変形を残すもの |

肢体 | 片手の2指以上を失ったもの |

肢体 | 片手のひとさし指を失ったもの |

肢体 | 片手の3指以上がほとんど使えない状態になったもの |

肢体 | ひとさし指を併せ片手のの2指がほとんど使えないようになったもの |

肢体 | 片手のおや指がほとんど使えないようになったもの |

肢体 | 片足のおやゆびまたは他の4趾を失ったもの |

肢体 | 片足の5趾のがほとんど使えないようになったもの |

その他 | 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が制限を受けるか、または労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |

精神 | 精神または神経系統に、労働が制限を受けるか、または労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |

障害年金請求のことで不安やお困りはありませんか?

障害年金についての請求について、わからない点やご相談などございましたら、お問合せフォームからお気軽にご連絡ください。

初診日の証明ができないなどで、障害年金は請求できないとあきらめていた方でも、受給できたケースが複数あります。

お気軽にお問合せください

- 初診日の証明書はどうやって依頼したらいいですか?

- 初診日の医療機関にカルテが残っていないと言われたのですが?

- 第三者証明はどんな内容を書いてもらったらいいでしょうか?

- 社会的治癒として請求したいのですが?

- 審査請求、再審査請求をやってもらいたい

どのような相談でも結構です。お問合せをお待ちしております。

面談予約・業務依頼は

一般的な電話相談は こちらへお願いします

日曜・祝日・年末年始を除く日の

10時~16時(12~13時は休み)

固定電話からは

0120-956-119

(フリーダイヤル)

携帯電話からは

0570-028-115

NPO法人障害年金支援ネットワークでは全国の社労士が交代で無料の電話相談を行っています。

(ぽぷりサポート事務所はNPO障害年金支援ネットワークの会員です。)

事務所概要

ぽぷりサポート事務所

代表者:溝上 久美子

〒543-0055

大阪市天王寺区悲田院町8-26 天王寺センターハイツ502号

主な業務地域

大阪市/東住吉区/住吉区/

平野区/阿倍野区/住之江区/西成区/天王寺区/生野区/

東成区/此花区/大正区/港区/中央区/浪速区/西区/北区/

城東区/福島区/旭区/都島区/

鶴見区/西淀川区/淀川区/

東淀川区/堺市/八尾市/

松原市