(最新情報)障害認定基準の改定など

違法薬剤使用にかかる給付制限の取り扱いについて

障害年金の請求について、過去に覚せい剤、シンナー等の違法薬剤の使用歴があった場合に、「障害もしくはその原因となっ た事故を生じさせ、又は障害の程度を増進させた」等といった理由で障害年金が支給されないことが多くありました。

令和3年3月4日に出された通知では、「障害年金の対象障害又は対象障害の原因となった事故と違法薬剤の使用との間に直接の起因性が医学的に認められないときや、故意の犯罪行為又は重大な過失による障害ではないと確認された場合は、国民年金法第 70 条、厚生年金保険法第 73 条の2等の規定に基づ く給付制限の対象にならないもの」であることが明らかにされました。

新規請求だけではなく、額改定請求や更新の際に違法薬剤の使用が明らかになった場合も同様の扱いとなります。

具体的な通知の内容は下記のリンクからご覧ください。

請求者の負担軽減のための障害年金に係る業務改善等について

令和2年10月1日より、障害年金の請求者の負担を軽減するための業務改善に関する通知が出されました。具体的な内容は以下の3点です。

1) 20 歳前傷病に係る障害基礎年金における初診日証明手続の簡素化について

これまで、3年から5年ごとに1欄を使うようになっていたのですが、1つの欄にまとめてもいいことになりました。

生来性の知的障害の場合や2番目以降の医療機関の 受診日から確認できる場合(2番目以降に受診した医療機関の受診日から、障害認定日 が20歳到達日以前であることが確認できる場合であって、かつ、その受診日前に厚生年 金の加入期間がない場合をいう。以下同じ。)については、請求時に提出される病歴・就 労状況等申立書の記入を簡素化できるようにすること。

2) 同一傷病かつ同一初診日で障害年金を再請求する場合における初診日証明書類の簡素化 について

これまで、一度不支給になって同じ傷病で再請求する場合でも、改めて初診の証明書類を取得することが必要でした。今回限定的ではありますが、以前の証明書を再使用することができるようになりました。

① 過去に障害年金を請求したものの、不支給と決定された者が、症状が悪化した等の 理由により、同一傷病かつ同一初診日で障害年金を再請求する場合において、ア及び イのいずれにも該当するときは、前回証明書類(前回請求時に提出された受診状況等 証明書、診断書その他これに類する書類をいう。以下同じ。)及びアの申出書をもっ て、当該再請求時の初診日証明書類(障害の原因となった疾病又は負傷に係る初診日 を明らかにすることができる書類をいう。以下同じ。)とすることができるものとす ること。

ア 請求者が、当該再請求時において、請求書に添えて、前回証明書類を当該再請求 時における初診日証明書類として用いることを希望する旨の申出書を提出してい ること。

イ 平成29年度以降に提出され、かつ、アの申出書の提出日から5年以内に提出され た初診日証明書類であること

3) 傷病手当金受給者や疾病・負傷により療養中の者に対する障害年金制度に係る周知広報 について

傷病手当金受給者や疾病・負傷により療養中の者が、障害年金制度の仕組みや事後重 症請求(障害認定日時点では障害年金の等級に該当しないが、その後症状が悪化し、障 害年金の等級に該当した場合に行う請求をいう。以下同じ。)などの請求方法を知らないために、障害年金に係る請求が遅れてしまう場合がある。このため、別添5の周知用 チラシを作成したので、関係部署と連携の下、障害年金を受給する可能性のある方に対 して、広報用チラシの配布や年金事務所の案内等を行うことについて、ご協力いただき たいこと。

具体的な通知の内容は下記のリンクからご覧ください。

障害状態確認届(診断書)の提出期限の延長のお知らせ

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、障害状態確認届(診断書)の提出期限が1年間延長されました。

具体的には、令和2年2月末から令和3年2月末までに提出期限を迎える方について、提出期限がそれぞれ1年間延長されます。

これに伴い、令和2年2月から令和2年6月の間に提出期限を迎える方は、現時点で、診断書を作成・提出いただく必要はありません。

また、令和2年7月から令和3年2月までの間に提出期限を迎える方には、本年は日本年金機構から、障害状態確認届(診断書)を送付しません。

障害状態確認届(診断書)は、来年以降、改めて送付します。

なお、今回の提出期限の延長の対象となる方々には、おって個別にお知らせ文書を送付します。

※特別障害給付金の受給資格者も対象となります。

改正にあたっての通知は下記のリンクからご覧ください。

障害年金 現況届(更新の診断書)提出時期の改定

厚生労働省は平成30年12月28日、障害年金等受給権者の負担軽減を図るために、次の緩和を実施する旨の通知を発出した(平成30年12月28日年管発1228第5号)。

①障害年金受給権者や遺族年金の加算額対象者(および加給年金額対象者)の障害の程度を確認するために提出する診断書やレントゲンフィルムについて、これまで提出日前1ヵ月以内に作成したものを提出することになっていたが、提出日前3ヵ月以内まで作成期間を緩和する。送付も3か月前におこなう。なお、この改正は8月1日から実施する。

②20歳前障害基礎年金の受給権者の障害の程度を確認するために提出する診断書やレントゲンフィルムについて、7月中に提出だったものを誕生日月にするよう変更する。

③20歳前障害基礎年金の受給権者の所得状況届について、市区町村から所得情報を確認できれば、7月1日から提出を省略する。

④20歳前障害基礎年金の受給権者の加算額対象者の届出を省略するほか、遺族基礎年金受給権者の配偶者の届出を省略する。

改正にあたっての通知は下記のリンクからご覧ください。

『国民年金・厚生年金保険 「血液・造血器疾患による障害」

障害認定基準の一部改正について(平成29年12月1日より)

平成29年12月1日から 「血液・造血器疾患による障害」の 認定基準を一部改正しました 。

ご不明な点は、日本年金機構の年金事務所へお問い合わせください。

1 認定のための検査項目を見直します。

改正のポイント 分類区分の名称(主な疾患)と検査項目の主な見直し箇所

① 赤血球系・造血不全疾患 (再生不良性貧血、溶血性貧血 等)

「赤血球数」を削除し、 「網赤血球数」を追加します。

② 血栓・止血疾患 (血小板減少性紫斑病、凝固因子欠乏症 等)

「凝固因子活性」を追加します。

③ 白血球系・造血器腫瘍疾患 (白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫 等)

末梢血液中の「赤血球数」を 「ヘモグロビン濃度」に変更します。

2 造血幹細胞移植についての規定を加えます。

○ 造血幹細胞移植を受けた方は、移植片対宿主病の有無や程度などを考慮して 認定します。

https://www.nenkin.go.jp/pamphlet/shougainintei.files/leaflet5.pdf

改定に伴って、診断書の記載様式も変更されています。

改正にあたっての専門家会合の資料、議事録等は下記のリンクからご覧ください。

『国民年金・厚生年金保険 差引き認定の一部改正について(平成29年9月1日より)

障害年金の等級の認定については、初診日に加入していた制度によって支給される年金の種類が違い、初診日までに一定の保険料を納付していることが必要とされます。

同じ箇所に、あたらな障害が障害が起こった場合は、以前にあった障害の程度を差し引いて認定するという規定がされています。たとえば、厚生年金加入前に障害があった場合に、障害がなかった場合と同じ等級になるのはおかしいという考え方です。

先天性の肢体障害があって障害基礎年金の2級を支給されていた方が、厚生年金加入中に交通事故による脊髄損傷で1級の状態になったにもかかわらず、差引き認定で3級と決定されました。さらに、基礎年金が診断書でその病気による障害の状態のみを確認できないと停止され、裁判に訴えたことをきっかけに、国会でも質問がされ、今回の改正に至りました。

「現行の障害年金制度が実施された昭和 61 年度以 降の認定事例を分析したところ、一部の事例において、差引認定後に支給される障害年金の等級が、現在の障害の状態に相当する等級よりも低い等級になる ことが確認された。

この結果を踏まえ、過去の認定事例に当てはめたときに、原則として差引認定後に見込まれる支給年金の等級と、現在の障害の状態に相当する等級が同じ等級となるよう、専門家の意見を踏まえ、「国民年金・厚生年金保険障害認定 基準」の一部を別紙のとおり改正し、平成 29 年9月1日から適用することとし たので通知する。」とされています。

事例としてなかったものには手をつけなかったなど問題点は残っていますが、新たな障害が加わった場合に、原則として現在の等級と同じ等級での年金が支給されるという考え方が示されたことは前進といえます。

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-nenkin.html?tid=447733

具体的な通達、認定基準改正の内容は以下のリンクからご覧ください。

http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T170814T0010.pdf

改正にあたっての専門家ヒアリングの資料、議事録は下記のリンクからご覧ください。

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-nenkin.html?tid=447733

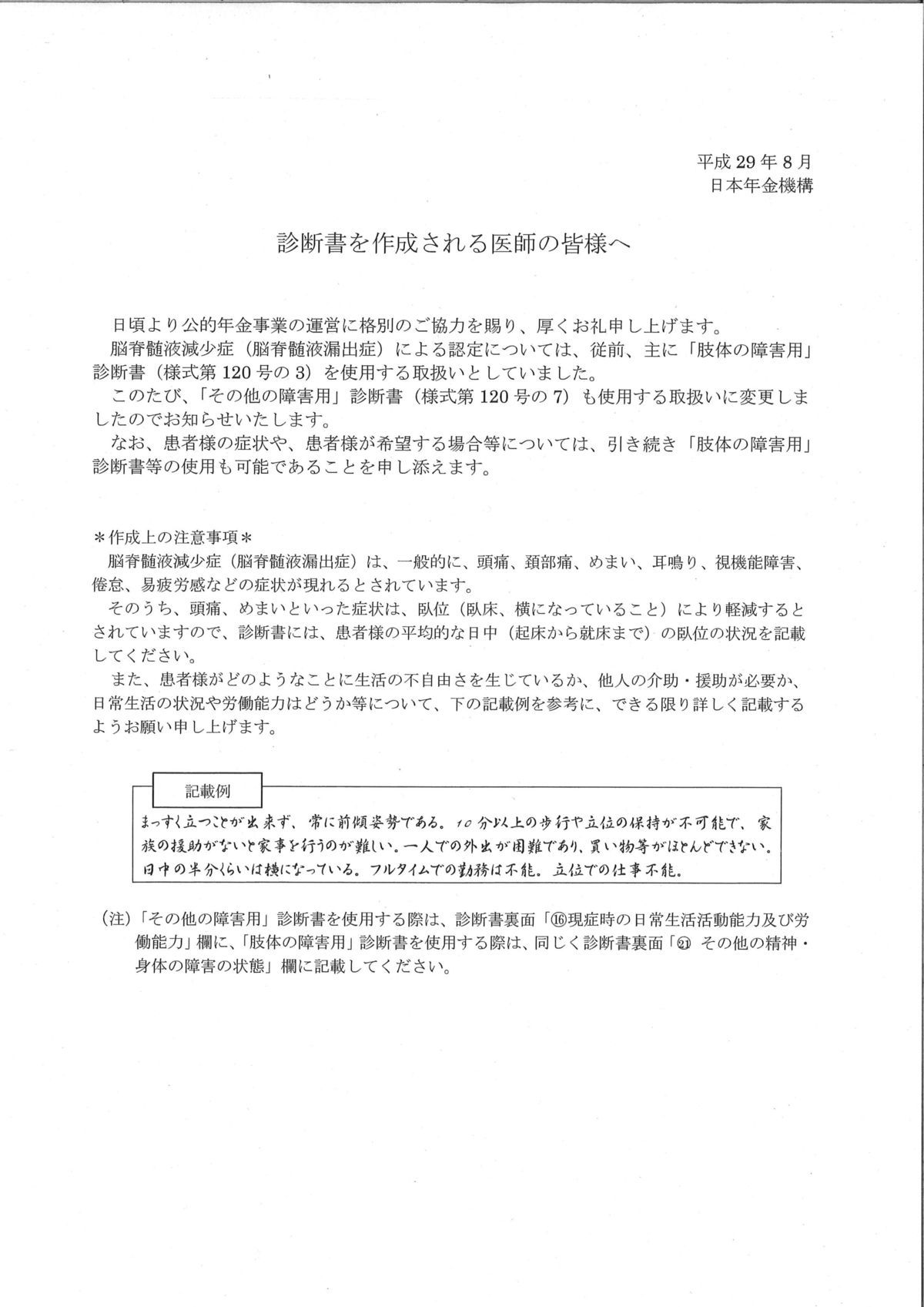

「脳脊髄液減少症」の診断書変更について(平成29年8月1日より)

これまで、脳脊髄液減少症で障害年金を請求する場合、「肢体の障害用(様式第120号の3)」を使用することになっていましたが、「その他の障害用(様式120号7)」も使用する取り扱いになりました。

なお、これまで通り、「肢体の障害用(様式第120号の3)」を使用することも可能です。

記載内容も、以前の「日中(起床から就床まで)の臥位(臥床)(横になること)時間を記載してください」より詳しい内容の記載を求められています。

*作成上の注意事項*

脳脊髄液減少症(脳脊髄液漏出症)は、一般的に、頭痛、頚部痛、めまい、耳鳴り、視機能障害、倦怠、易疲労感などの症状が現れるとされています。

そのうち、頭痛、めまいといった症状は、臥位(臥床、横になっていること)により軽減するとされていますので、診断書には、患者様の平均的な日中(起床から就床まで)の臥位の状況を記載してください。

また、患者様がどのようなことに生活の不自由さを生じているか、他人の介助・援助が必要か、日常生活の状況や労働能力はどうか等について、下の記載例を参考に、できる限り詳しく記載するようお願い申し上げます。

記載例

まっすぐ立つことが出来ず、常に前傾姿勢である。10分以上の歩行や立位の保持が不可能で、家族の援助がないと家事を行うのが難しい。一人での外出が困難であり、買い物等がほとんどできない。

日中の半分くらいは横になっている。フルタイムの勤務は不能。立位での仕事不能。

(注)「その他の障害用」診断書を使用する際は、診断書裏面「⑯現症時の日常生活活動能力及び労働能力」欄に、

「肢体の障害用」診断書を使用する際は、同じく診断書裏面「㉑その他の精神・身体の障害の状態」欄に記載してください。

『国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン』の策定及び実施について(平成28年9月1日より)

昨年から話し合われていた精神障害、知的障害の地域差をなくすためのガイドラインが策定され、9月1日から実施されることになりました。

ポイントは以下の3点です。

1.等級判定の標準的な考え方を示したガイドラインの策定

精神障害及び知的障害に係る障害年金の認定に地域差による不公平が生じないよう、 障害の程度を診査する医師が等級判定する際に参酌する全国共通の尺度と して、以下のア、イを盛り込んだガイドラインを策定しました。今後は、障害認定基準とこのガイドラインに基づいて、等級判定を行います。...

ア 診断書の記載事項を踏まえた「等級の目安」

イ 総合的に等級判定する際の「考慮すべき要素」の例示

※ 障害の程度を診査する医師は、上記アを目安としつつ、診断書の記載内容等から目安だけでは捉えきれない障害ごとの特性に応じた様々な要素 (上記イ) を考慮したうえで、専門的な判断に基づき、総合的に等級判定を行います。

(したがって、「等級の目安」と異なる等級になることもあります。)

※ ガイドライン実施時に障害基礎年金や障害厚生年金等を受給している方で、 ガイドライン実施前後で障害の状態が変わらない場合は、当分の間、等級非該当への変更は行わないこととします。

また、施行後3年を目途にガイドラインに基づく認定状況について検証を行い、 必要に応じてガイドラインの見直し等を検討します。

2.診断書(精神の障害)の記載要領の作成

障害年金請求者や受給者の病状及び日常生活状況を適切に診断書へ反映していただくために、 診断書を作成される医師向けに、診断書の記載時に留意して欲しいポイントなどを示した記載要領を作成しました。

※ 記載要領は、 日本年金機構等のホームページに掲載し、診断書を作成される医師が必要な時に確認できます。

3.請求者等の詳細な日常生活状況を把握するための照会文書の作成

障害の程度を診査する医師が、障害年金請求者や受給者の詳細な日常生活状況を把握するために、 請求者等へ照会する際に使用する文書(「日常生活及び就労に関する状況について (照会)」)を作成し、主な照会事項を整理しました。

※ この照会文書は、ご本人や家族のほかに、日常的にご本人と接していて生活状況をよく把握されている第三者 (例えば地域や職場での支援者など)に記載していただくことも可能です。

ガイドライン、医師の記載要領、日常生活の照会の内容は以下のリンクからご覧ください。

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000130041.html

「代謝疾患(糖尿病)による障害」の基準改正(平成28年6月1日より)

平成28年6月1日から、障害年金の審査に用いる代謝疾患(糖尿病)の障害認定基準が一部改正されます。診断書様式も変更になります。

改正後の糖尿病の障害認定は、治療を行ってもなお、血糖コントロールが困難な症状の方が対象となります。

改正前の基準「インスリン治療時のHbA1cが8.0%以上及び空腹時血糖値が140㎎/dℓ以上の場 合にコントロールの不良とされる」とされていたものがコントロール不良の実情に合っていないとの声を受けて改正されるものです。

(糖尿病のみでの障害年金の受給は相当程度重度なものに限られるため、糖尿性腎症、糖尿性網膜症、壊疽など合併症による障害による請求が多いです。)

1.検査日より前に、90日以上継続して必要なインスリン治療を 行っていること

2.次のいずれかに該当すること

(1)内因性のインスリン分泌※2が枯渇している状態で、空腹時または随時の血清Cペプチド値が0.3ng/mL未満を示すもの

(2)意識障害により自己回復ができない重症低血糖の所見が 平均して月1回以上あるもの

(3)インスリン治療中に糖尿病ケトアシドーシスまたは高血糖高浸透圧症候群による入院が年1回以上あるもの

3.一般状態区分表※3のイまたはウに該当すること

※1 症状、検査成績と具体的な日常生活状況などによっては、さらに上位等級に認定されます。 なお、障害等級は、障害厚生年金では1~3級、障害基礎年金では1~2級があります。

※2 内因性のインスリン分泌は、自分自身の膵臓から分泌されるインスリンのことです。

※3 一般状態区分表は、日常生活の制限の程度をア~オの5段階で示した指標です。

一 般 状 態 区分

イ 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業は できるもの 例えば、軽い家事、事務など

ウ 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、 軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの

通知のリーフレットはこちらからご覧ください。

「音声又は言語機能の障害」、「腎疾患による障害」、「排せつ機能の障害」及び「聴覚の障害」の基準改正(平成27年6月1日より)

厚生労働省では、平成27年6月1日から、国民年金・厚生年金保険障害認定基準(以下「障害認定基準」)のうち「音声又は言語機能の障害」、「腎疾患による障害」、「排せつ機能の障害」及び「聴覚の障害」の基準を改正しました。

1. 趣旨

障害年金については、 国民年金・厚生年金保険障害認定基準(以下「障害認定基準」という。) により、障害の程度の認定を行っています。

平成26年6月から11月にかけて「障害年金の認定(言語機能の障害)に関する専門家会合」を、同年8月から12月にかけて「障害年金の認定(腎疾患による障害)に関する専門家会合」を開催し、基準の見直し及び表現や例示の明確化について検討を行いました。今般、その検討結果を踏まえて、 「 音声又は言語機能の障害 」及び 「腎疾患による障害」に係る 障害認定基準を改正しました。

また、平成25年9月から11月にかけて開催した「障害年金の額改定請求に関する検討会」において、人工肛門の造設等に係る取扱いが示されたことを踏まえて、「排せつ機能の障害」に係る障害認定基準を改正しました。

あわせて、平成26年3月から12月にかけて開催された「聴覚障害の認定方法に関する検討会」等における身体障害者手帳に関する認定方法の検討結果に沿って、「聴覚の障害」に係る障害認定基準を改正しました。

通知のリーフレットはこちらからご覧ください。

2. 改正の主なポイント

- 1音声又は言語機能の障害

失語症の「聞いて理解することの障害」を障害年金の対象障害として明示し、 また、障害の状態を判断するための検査結果などを参考として追加するなどの見 直しを行いました。

- 2腎疾患による障害

認定に用いる検査項目を追加し、また、判断基準を明確にするなどの見直しを行いました。腎移植についての障害等級を維持する期間を見直し、移植後1年は従来の等級を維持、それ以降は状況を踏まえて認定を行うこととしました。(見直し前は3級の場合はは2年間経過観察)

- 3排せつ機能の障害

人工肛門を造設した場合などの障害認定を行う時期を「手術を施行した日」→「6か月を経過した日」に見直しました。(初診日から1年6か月を超えていない場合です)

- 4聴覚の障害

新規に障害年金を請求する方の一部について、他覚的聴力検査などを行うこととしました。

肝疾患による障害の認定基準改正(平成26年6月1日より)

障害年金の「肝疾患による障害」の障害認定基準の一部を改正します。

厚生労働省では、平成26年6月1日から、国民年金・厚生年金保険障害認定基準(以下「障害認定基準」)のうち「肝疾患による障害」の基準を改正します。

1. 経緯

障害年金については、障害認定基準により、障害の程度の認定を行っているところですが、障害認定基準のうち肝疾患による障害の基準について、近年の医学的知見を反映するため、平成25年8月から11月にかけて「障害年金の認定(肝疾患による障害)に関する専門家会合」を開催し、基準の見直し及び表現や例示の明確化について検討を行いました。

今般、その検討結果を踏まえて、平成26年6月1日から、障害認定基準のうち肝疾患による障害の基準を改正することとしました。

2. 改正の主なポイント

- 1重症度を判断するための検査項目について見直しを行いました。

- 2障害等級を客観的に判断するため、検査項目の異常の数を入れました。

- 3アルコール性肝硬変の基準を追加しました。

認定の対象となる障害は、以下のとおりです。

- 慢性かつびまん性の肝疾患の結果生じた肝硬変症

- 肝硬変症に付随する病態

(食道・胃などの静脈瘤、特発性細菌性腹膜炎、肝がんを含む)

※慢性肝炎は、原則として認定の対象になりませんが、検査項目の異常の数などにより障害の状態に相当する場合は認定の対象となります。

精神の障害認定基準改定(平成25年6月1日より)

平成25年3月29日付の年管発第0329第1号で、平成25年6月1日受付からの精神の障害認定基準の改正が通知されました。改正の概要は以下のとおりです。

認定基準

器質性精神障害に含まれる高次脳機能障害について、疾患の特性や主な症状を明記し、認定の対象であることを明確にする。

また、高次脳機能障害により失語障害が生じる場合は、失語障害を「言語機能の障害」の認定要領により認定し、精神の障害と併合認定するよう整理する。

診断書の様式

障害の状態欄(現在の病状又は状態像)を整理し、知能障害等の項目の中に高次脳機能障害の主な病状等を確認するための項目を設ける。

また、「そううつ病」は「気分障害」改められ、日常生活の判定については、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、その療状況を考慮するとともに、仕事の内容、種類、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認した上で、日常生活能力を判断すること」(太字部が追加)と明記されました。

目の障害の認定基準の一部改正と診断書の一部修正

(平成25年6月1日より)

平成25年3月29日付の年管発第0329第1号で、平成25年6月1日受付からの目の障害認定基準の改正が通知されました。改正の概要は以下のとおりです。

認定基準

- 視野障害について、新たに中心視野の8方向の角度の合計値を算出する判断基準を設けるとともに、測定不能の場合や中心暗点のみの場合の取扱いを規定する。

また、認定の対象となる求心性視野狭窄や不規則性視野狭窄等について、具体的な傷病名や症状の説明を追加する。

- 視力、視野以外の障害については、これまで障害手当金相当の障害として「調節機能障害及び輻輳機能障害」及び「まぶたの欠損障害」を規定していたが、これに「まぶたの運動障害」、「眼球の運動障害」、「瞳孔の障害」を追加し、それぞれの障害の状態を例示する。

また、この改定に伴って、診断書の項目が修正されることになりました。

当面は旧式の診断書でも受付されます。

- これまで視野の測定結果を1つの視野表に表記することとしていたが、様式上、2種類の視野表を設けることとし、2つの視標(1/2、1/4)の測定結果をそれぞれの視野表に記載できるよう変更する。

- 中心視野の測定結果については、視野表に加え、新たに8方向の視野の角度とその合計値を記載する欄を設ける。

障害認定基準の改正については、パブリックコメントとして広く意見を募集し、委員会を作って問題点などを検討して決定されます。再審査請求や裁判(行政訴訟)で指摘があったことも参考にされるようです。

新しい様式の診断書の配布が始まっています。

当面の間は旧様式の診断書でも受け付けてもらえます。

新たに運動麻痺、感覚麻痺のある部署を人体図に記載する欄が設けられ、より身体障害者手帳の診断書に近くなったように思います。

肢体の認定基準は、

- 1上肢(肩・腕・手)の障害

- 2下肢(足)の障害

- 3体幹・脊柱(腰・平衡機能など)の機能の障害

- 4肢体の障害

に区分されています。

神経系統の障害も「肢体の障害」の認定基準に基づいて認定されます。

関節可動域など数値の測定項目がたくさんあり、現在通院中の方でないと書けないと断われたり、肢体の診断書を書いていただける病院、医師は限られているように思います。

障害年金請求のことで不安やお困りはありませんか?

障害年金についての請求について、わからない点やご相談などございましたら、お問合せフォームからお気軽にご連絡ください。

初診日の証明ができないなどで、障害年金は請求できないとあきらめていた方でも、受給できたケースが複数あります。

お気軽にお問合せください

- 初診日の証明書はどうやって依頼したらいいですか?

- 初診日の医療機関にカルテが残っていないと言われたのですが?

- 第三者証明はどんな内容を書いてもらったらいいでしょうか?

- 社会的治癒として請求したいのですが?

- 審査請求、再審査請求をやってもらいたい

どのような相談でも結構です。お問合せをお待ちしております。

面談予約・業務依頼は

一般的な電話相談は こちらへお願いします

日曜・祝日・年末年始を除く日の

10時~16時(12~13時は休み)

固定電話からは

0120-956-119

(フリーダイヤル)

携帯電話からは

0570-028-115

NPO法人障害年金支援ネットワークでは全国の社労士が交代で無料の電話相談を行っています。

(ぽぷりサポート事務所はNPO障害年金支援ネットワークの会員です。)

事務所概要

ぽぷりサポート事務所

代表者:溝上 久美子

〒543-0055

大阪市天王寺区悲田院町8-26 天王寺センターハイツ502号

主な業務地域

大阪市/東住吉区/住吉区/

平野区/阿倍野区/住之江区/西成区/天王寺区/生野区/

東成区/此花区/大正区/港区/中央区/浪速区/西区/北区/

城東区/福島区/旭区/都島区/

鶴見区/西淀川区/淀川区/

東淀川区/堺市/八尾市/

松原市